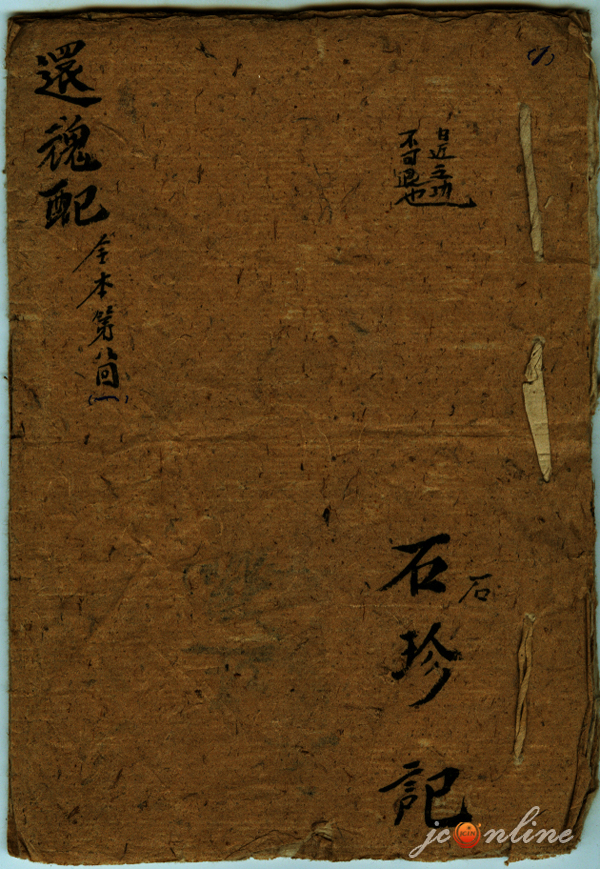

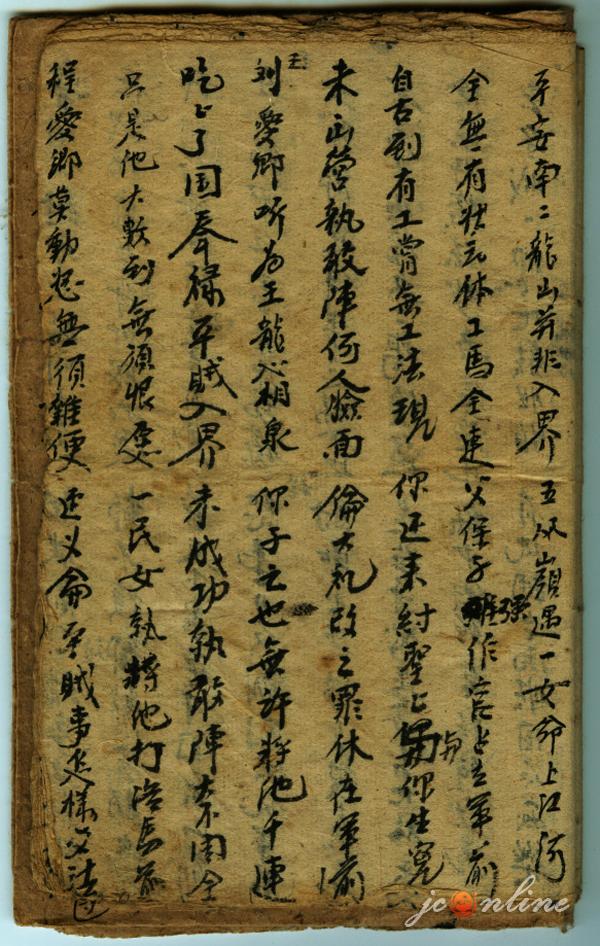

泽州秧歌—点戏谱

板鼓

梆子

锣

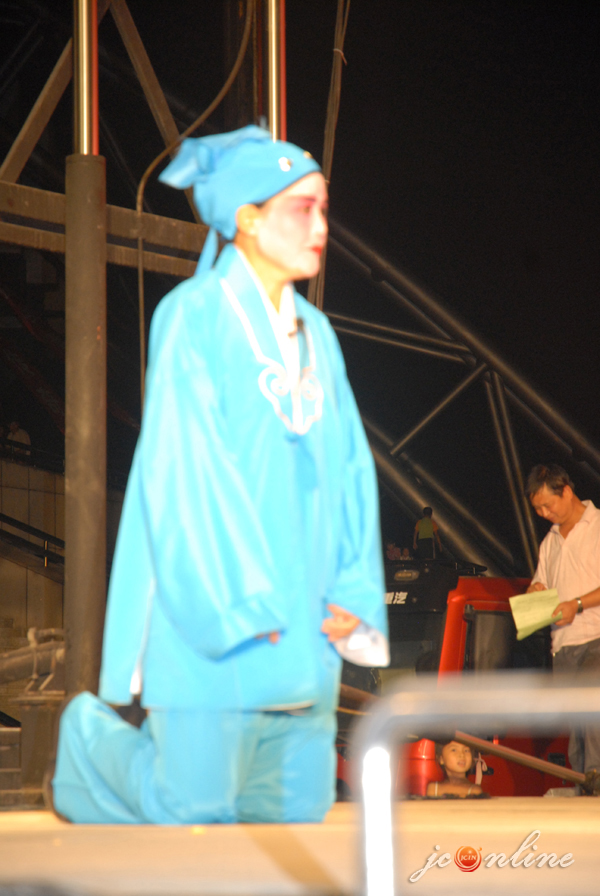

打油堂断演出剧照演员李桂琴

大观灯剧照

侍女登科剧照

项目类别:传统戏剧

保护单位:泽州县文化馆

保护级别:国家级非物质文化遗产名录保护项目

分布区域: 泽州县及周边地区

代表性传承人:李小菊、李小修、李修房、李小河

泽州秧歌最初是由迎神赛社和元宵社火演唱的地圪圈秧歌发展而来的,在此基础上吸收了上党梆子养分而形成的一个地方剧种。起源于清乾隆晚年(1795年前),流传于我市六个县(市、区)。

泽州秧歌光用武场音乐,不用丝弦乐器伴奏,所以也叫“干板秧歌”。

主要伴奏乐器有:鼓、板鼓、锣、钹、小锣、梆板等。舞台道具、表演形式和其它戏曲剧种相近似,服装、头饰较其它剧种稍简单。

泽州秧歌属板腔体,主要板式有十字腔、七字腔、五字腔、紧板、慢板等,唱词明白如话,演员嗓子高中低音均能演唱,大部分剧目以唱为主,道白很少,有的剧目甚至是一唱到底,没有道白。演出剧目有《打棒槌》、《打酸枣》、《小姑贤》、《打油堂断》、《杀狗劝妻》、《三娘教子》、《喜日》、《新羊工》等传统与现代剧200多部。内容大都以反映家庭矛盾、婚姻纠纷、惩恶扬善为主题。

泽州秧歌的剧目大都表现的是家庭矛盾、婚姻纠纷、人生伦理,带有浓厚的乡土气息,贴近群众,贴近生活,有着深厚的群众基础。在民间流传着“遍地秧歌遍地戏,人人都会唱几句,黑夜唱上台,白天唱到地”的顺口溜。其秧歌剧团、自乐班在鼎盛期几乎遍及古泽州府的村村庄庄。泽州人民对于秧歌可以说到了入迷着魔的程度。三里五庄,庙会社火,没有几台秧歌戏压轴就过不了瘾。民间就有“热圪瘩秧歌冷台子戏”的说法。可以说泽州秧歌反映了泽州人民的思想感情,是他们文化生活不可缺少的重要组成部分。

1985年省文化厅为保护传统优秀剧目,拍摄了泽州秧歌《打棒槌》作为档案资料留存。从1985年到1990年这几年间裴洼秧歌剧团每年都排练了部分传统精品剧目,并培养了一大批年轻人学唱秧歌剧。2006年被列入晋城市市级非物质文化遗产保护名录,2008年被列入山西省省级非物质文化遗产保护名录。裴洼秧歌剧团曾在晋城市非物质文化遗产展演和第二届国际围棋节民间艺术展演中,获二等奖。

目前,一些颇有造诣的老艺人相继谢世,仍然健在的老艺人年事已高,逐步退出了舞台,泽州秧歌的发展面临严重挑战。 |